前回は中華アクティビティトラッカーのMi Band 2とGoogle Fitを連携させてみました。

しかし、Google Fitと連携させても、測定データをすべて確認するためにはMi Fitアプリが必要で、Mi Fitアプリの使いにくさを改善はできませんでした。そこで、今回はサードパーティアプリであるMi Band Tools (Tools & Mi Band)を試したいと思います。

私はMi Band 2を中華通販サイトのBanggoodで購入しました。

既に後継モデルのMi Band 4が発売されているので、いま購入するならMi Band 4がお勧めです。

BanggoodではMi Band 4のInternational Versionを32.99ドル(クーポン「bg3c32」適用時)(2019/09/08時点)で販売しています。

購入にチャレンジしてみようという方は下記を参照してみてください。

既に後継モデルのMi Band 4が発売されているので、いま購入するならMi Band 4 (グローバルバージョン/インターナショナルバージョン)がお勧めです。

Mi Band Toolsについて

Mi Band Tools (Google Playストアでの名称はTools & Mi Band)は、サードパーティによるMi Band用アプリケーションです。

Mi Bandユーザの中では定番のアプリのようで、Mi Fitアプリに慣れない・不満がある方はこのアプリを利用している方も多いようです。

Google Playでの特徴の記載を見ると、私がMi Fitアプリで不満だった次の3点が項目が改善されているようです。

- 心拍数を継続的に測定すること

- Googleのマテリアルデザイン・ガイドラインに対応していること

- ユーザインターフェースが日本語に対応していること

ユーザの評価も高く、期待できそうです。

Mi Band Toolsは有料のソフトですがわずか200円強なので、試してみる価値はありそうです。

Mi Band Toolsのインストールとセットアップ

Mi Band Toolsのインストールは特別なことはありません。ただ有料アプリなので支払確認がある点だけには注意が必要です。

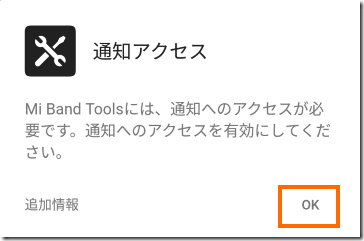

インストールが終わったらMi Band Toolsを起動しましょう。初回のMi Band Toolsの起動時には通知へのアクセス許可を求められます。これを許可しないと、他のアプリの通知をMi Band Toolsが検出できませんので「OK」を選択して設定を進めていきましょう。

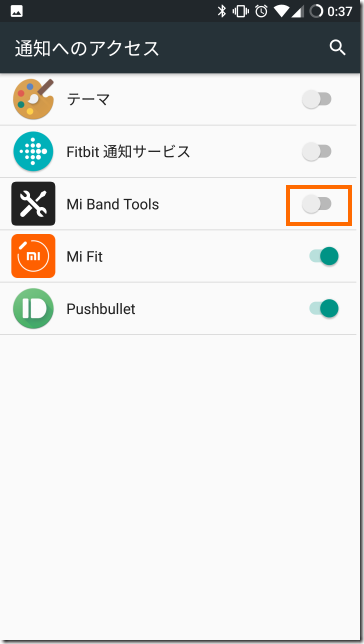

すると、Androidの「通知へのアクセス」設定画面が開きますので、Mi Band ToolsをONにします。

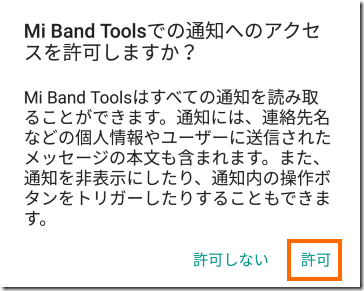

「通知へのアクセス」を「ON」にすると下記のようなメッセージがでるので「許可」を選択します。

これでMi Band Toolsに「通知へのアクセス」が許可されたので、戻るボタンを選択してAndroidの設定画面を抜けて、Mi Band Toolsに戻りましょう。

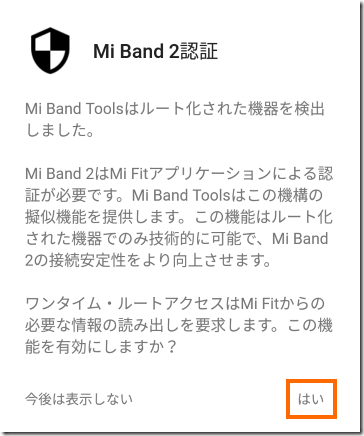

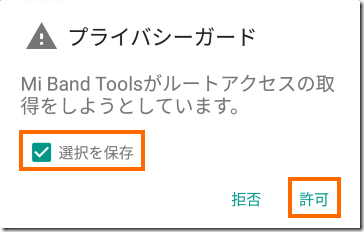

Mi Band Toolsに戻ると、スマホがルート化されている場合は次のようなメッセージが出ます。どうもルート化されてる場合は、Mi Band 2にルート権限を与えると接続が安定するようなので、ここは「はい」を選択しておきます。

するとルートアクセスを管理するアプリの画面が立ち上がりますので、ルート権限の許可を与えます。下記の画面はCM13のROMを使っている場合ですが、SuperSUを使っている場合は別の画面が表示されると思います。

これでMi Band Toolsの初期設定は完了です。

Mi Band Toolsの使い方

Mi Band Toolsにはたくさんの機能がるので、ここでは「心拍数の測定」と「通知」に関する部分だけ簡単に紹介したいと思います。

心拍数の測定

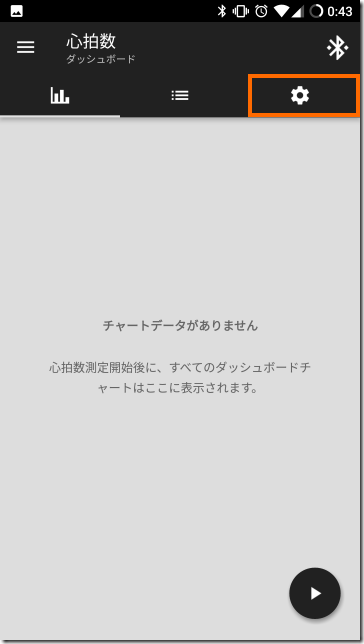

Mi Band Toolsの操作は左上のメニューアイコン(三本線のアイコン)から行います。心拍数関係は「心拍数」メニューから行います。

最初はデータが何もないと思います。右上の歯車アイコンを選択して心拍数測定の設定をしましょう。

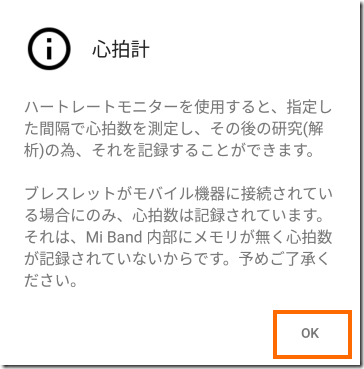

初回の設定時は次のようなメッセージが表示されます。重要な情報として「スマホとMi Band 2が通信できる状態でないと心拍数が記録できない」と記載されています。Mi Band 2の内部に心拍数を保存する領域がないため、常に測定結果をスマホに転送しなければいけないようです。

したがって、スマホを持っていない状態では心拍数の記録はできない、という点に注意が必要です。

心拍数の設定画面で一番上の「心拍計」をON(有効)に、「継続的に測定する」をチェックすると心拍数の記録が始まります。測定間隔は1分程度のようですが、測定結果みると固定間隔でもないようでした。

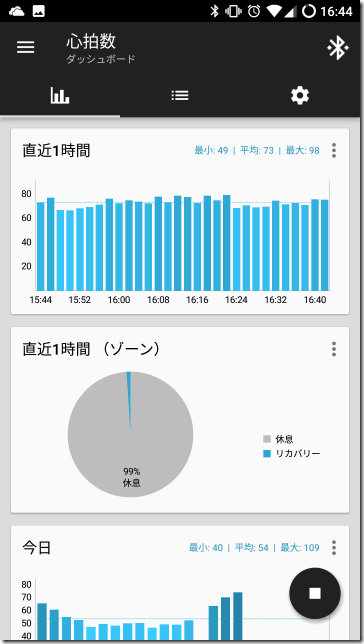

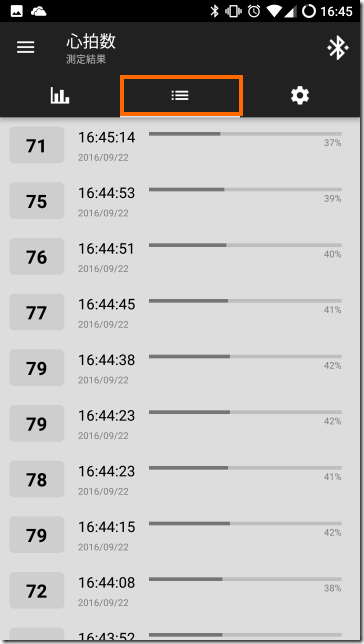

実際に測定した結果が下記です。何もしていない状態なので70ぐらいで安定しています。

上部中央のアイコンを選択すると詳細な測定結果が表示されます。かなり細かい間隔で測定されていることが分かると思います。

さらに測定結果をGoogle Fitに表示させたい場合はこの画面をスクロールして「Google Fit」をONにします。

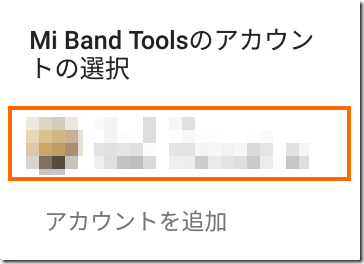

するとMi Band Toolsを使っているユーザのGoogleアカウントを聞かれるので自分のアカウントを選択します。ここで選択したアカウントに心拍数データが転送されます。

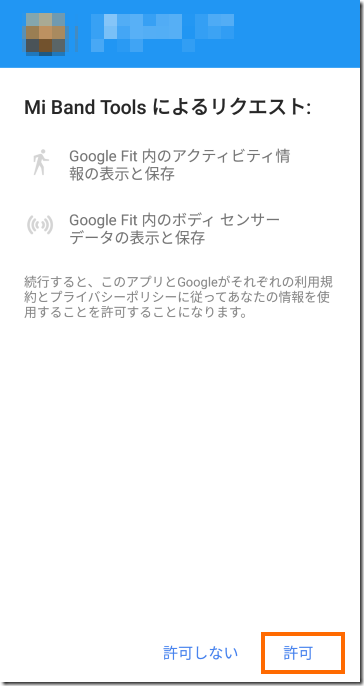

すると次のようにGoogle Fitとの連携内容が表示されますので確認の上「許可」を選択します。

これで記録した心拍数データがGoogle Fitに転送されます。

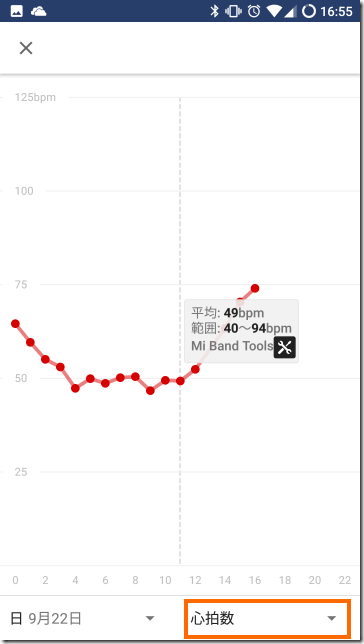

転送されたデータはGoogle Fitの「タイムライン」でグラフを表示されている状態で「心拍数」を選ぶとグラフ表示されます。Mi Band Toolsの棒グラフ表示より、Google Fitの折れ線グラフのほうが心拍数の遷移が把握しやすいかもしれません。

Google Fitの「ホーム」では心拍数に関する情報は一切表示されないので注意してください。

あえてGoogle Fitに心拍数データを転送する必要があるかどうか微妙なところですが、他にGoogle Fit対応のデバイスを使っている場合には、Google Fitにデータを一元化できるので便利かもしれません。

特にMi Band 2のバッテリ消費はかなり大きくなり、1日で15~20%ぐらいは減りそうです。心拍数の継続測定をしない場合の2倍ぐらいかもしれません。

バッテリ消費が気になる方は、ジョギングなどの運動をしている期間だけ測定をするようにしたほうが良いと思います。

通知の設定

純正のMi Fitアプリでも、アプリの通知(新着メールやLINE通知)があるとMi Bandを振動させる設定ができますが、Mi Band 2に表示されるアイコンは一種類でどのアプリの通知なのかはわかりません。

Mi Band Toolsで通知の設定を行うと、アプリケーションごとにMi Band 2に表示される通知アイコンを設定することができます。

Mi Band Toolsで通知の設定をするためには、Mi Band Toolsのメニューで「アプリケーション」を選択します。

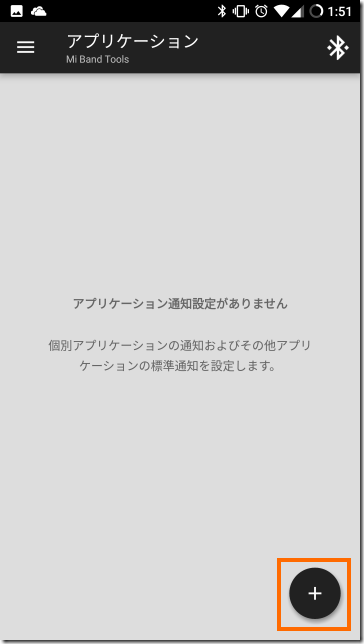

最初は通知設定がされているアプリケーションはありません。右下の「+」を選択してアプリの追加を行いましょう。

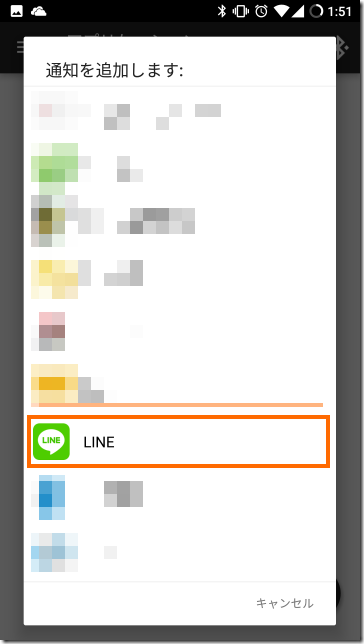

するとアプリ一覧が表示されるので、Mi Band 2に通知を伝えたいアプリを選択します。ここでは「LINE」を選択してみます。

これだけで基本的な通知設定は完了です。

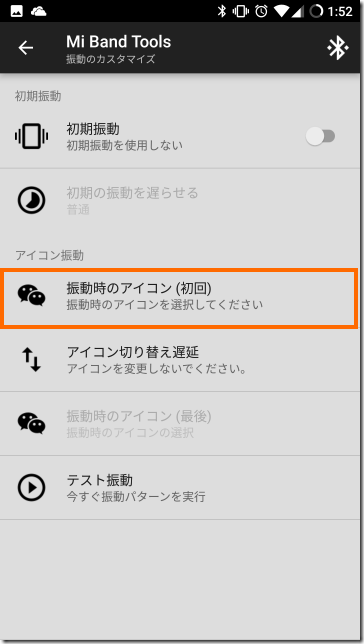

Mi Band 2に表示されるアイコンなどを変更したい場合は一番上の「振動とアイコン」を選択します。

アイコンを変更する場合は、次の画面で「振動時のアイコン(初回)」を選択します。

これでアイコン一覧が表示されますので好きなアイコンを選択します。

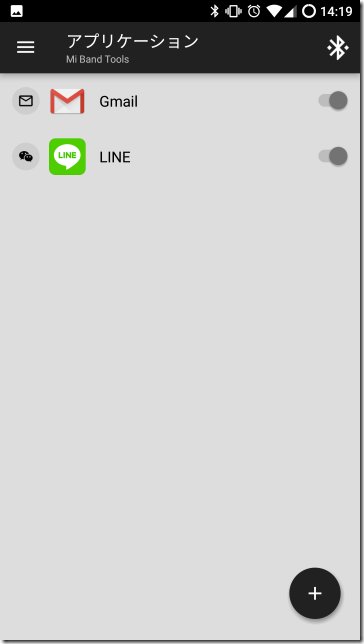

同様の手順でGmail等のアプリケーションも通知することができます。

既に後継モデルのMi Band 4が発売されているので、いま購入するならMi Band 4 (グローバルバージョン/インターナショナルバージョン)がお勧めです。

まとめ

今回はMi Band 2で利用できるサードパーティアプリとしてMi Band Toolsを紹介しました。

Mi Band Toolsを利用すると、純正アプリではできなかった心拍数のロギングや、アプリ毎に異なるアイコンでの通知などができるようになります。一方、歩数情報などは表示できませんので、純正アプリを置き換えるというよりも、補完するアプリといえそうです。

しばらくはMi FitアプリとMi Band Toolsを組み合わせて使っていこうと思います。

Mi Band 2のレビューはいったん終わりにして、次回からはヘルスケアつながりということで、スマートフォンと連携する体重計について紹介したいと思います。

コメント

教えていただきたいことがありますが、よろしいでしょうか。

mi band 4を1月初めに購入したばかりです。バンドの表示も日本語です。

自分がスマートウォッチに求めるのは、

・アラームのバイブが長く設定できることと

・電話の着信(ライン電話を含む)

・メールの通知(SMSを含む)

・アプリの通知(ラインのみ)

なのですが、mi fitではライン電話とアラームのバイブ設定ができないので、tools & mi bandを購入しインストールしたところ、バンドの表示が英語に変わってしまい、通知の日本語が□□□のようになってしまいました。tools & mi bandはアラーム設定がかなり自由にできるので、できたら使いたいのですが、上の理由で使えません。バンドで日本語表示にする方法はないのでしょうか。

現在はtools & mi bandはアンインストールし、かわりにmi Bandageを入れてライン電話には対応できるようにして使っているので、電話と通知系には満足し、そこそこ快適ではあります。

コメントありがとうございます。

残念ながら私はMi Band 2は既に使うのをやめていて、売却してしまいました。

というわけで調べることができない状況です。

すいません・・・

ちなみにいまはXiaomi系列のAmazfit GTRというスマートウォッチを使っています。こちらはメール・LINEの通知は順調です(電話着信通知は使っていないのでわかりません)。

https://scratchpad.jp/xiaomi-huami-amazfit-gtr-1/

見るのが遅くなってすみません。

分かりました。

とりあえず今のまま使用し、また気に入ったアプリやスマートウォッチが出たら、試してみたいと思います。

ありがとうございました。